Google hat zum Herbst 2025 gleich mehrere wichtige Neuerungen in Google Ads vorgestellt, die speziell für E-Commerce-Händler und Performance-Marketer interessant sind. Drei zentrale Features stehen im Fokus:

- Erstens erlaubt Performance Max jetzt eine Kampagnen-übergreifende Auswertung auf Kontoebene, um die Performance mehrerer Kampagnen gemeinsam zu analysieren.

- Zweitens können Shopping-Anzeigen erstmals bestimmte Zielgruppen ausschließen, etwa Käufergruppen, die für eine aktuelle Promotion irrelevant sind oder bereits konvertiert haben.

- Drittens führt Google ein neues Loyalty-Kampagnenziel ein – Händler können also Kundenbindungs-Maßnahmen direkt in ihre Kampagnenziele integrieren, sodass Loyalty-Kampagnen automatisiert auf Stammkunden optimiert werden.

Im Folgenden erklären wir diese drei Neuerungen übersichtlich und zeigen auf, wie Online-Händler sie strategisch nutzen können. Beispiele aus Mode, Beauty und D2C illustrieren den Mehrwert in den Bereichen Zielgruppensteuerung, Conversion-Optimierung und Kundenbindung. Abschließend geben wir Empfehlungen, welche Advertiser die neuen Funktionen jetzt testen sollten und wo die strategischen Chancen liegen.

Performance Max: Kampagnenübergreifende Auswertung auf Kontoebene

Performance Max mit Kanal-Report auf Kontoebene: Mehrere PMax-Kampagnen lassen sich nun in einer Gesamtübersicht vergleichen und auswerten.Google Ads ermöglicht es Werbetreibenden ab sofort, Performance-Max-Kampagnen accountweit auszuwerten – ein echter Visibility-Boost für alle, die mehrere PMax-Kampagnen parallel betreiben. Bisher waren die Leistungsdaten nach Kanälen (z.B. Search, YouTube, Display) immer pro Kampagne isoliert abrufbar. Nun gibt es einen zentralen Channel-Performance-Report auf Kontoebene, in dem alle PMax-Kampagnen gemeinsam dargestellt werden. Marketer können alle Performance Max Kampagnen in einer Übersicht einsehen und direkt nebeneinander vergleichen, anstatt mühsam zwischen einzelnen Kampagnen hin- und herzuspringen. Zudem lässt sich der Bericht flexibel nach Conversion-Kennzahlen segmentieren, um z.B. schnell zu erkennen, welche Kampagne über welchen Kanal die besten Ergebnisse liefert. So werden Leistungstrends und Muster über verschiedene Kampagnen hinweg sichtbar, ohne dass Sie jede Kampagne einzeln prüfen müssen.

Für Werbetreibende bedeutet das vor allem bessere Steuerungsmöglichkeiten: Durch die ganzheitliche Sicht auf alle PMax-Kampagnen lassen sich Budgets und Gebote effektiver verteilen. Wenn etwa Kampagne A auf YouTube besonders starke Conversion-Raten zeigt, während Kampagne B vor allem über die Google-Suche performt, können Sie diese Insights nun auf einen Blick erkennen und die Budgetzuteilung entsprechend anpassen. „Bislang waren die Kanal-Daten je PMax isoliert – das neue Reporting erlaubt es, Trends leichter zu erkennen, Ergebnisse zu vergleichen und kampagnenübergreifend zu optimieren“, fasst ein Branchenmedium den Vorteil zusammen. Für viele Performance-Marketer wird Performance Max damit transparenter und strategisch besser handhabbar.

Interessant ist auch der Ausblick: Google spricht in der Ankündigung davon, dass die Channel-Daten „derzeit“ nur für Performance Max verfügbar sind – ein Hinweis, dass diese Reporting-Funktion künftig eventuell auch auf andere Kampagnentypen ausgeweitet wird. Strategisch denkende Werbetreibende sollten diese Entwicklung im Auge behalten. Fazit für PMax-Nutzer: Wer mehrere Performance Max Kampagnen parallel einsetzt (z.B. für unterschiedliche Produktkategorien oder Marken), sollte den neuen Konto-weiten Kanal-Report umgehend nutzen. Gerade größere E-Commerce-Advertiser und Agenturen mit komplexen Konten profitieren davon, da sie cross-campaign Trends erkennen und Budgetentscheidungen fundierter treffen können.

Shopping-Anzeigen: Zielgruppen gezielt ausschließen für präzisere Kampagnen

Neue Option in einer Shopping-Kampagne: Bestimmte Zielgruppen werden ausgeschlossen (hier z.B. Eltern von Kleinkindern), um die Anzeigenstreuung zu verringern. Für Betreiber von Shopping-Kampagnen bringt 2025 eine bahnbrechende Änderung: Erstmals erlaubt Google Ads das gezielte Ausschließen von Zielgruppen in Shopping-Kampagnen. Was trivial klingt, ist in Wahrheit ein lange erwartetes Feature – bislang waren Ausschlüsse bei Shopping-Ads überhaupt nicht möglich, egal ob Remarketing-Listen oder demografische Gruppen. Diese Einschränkung ist nun aufgehoben. Einige Werbetreibende haben bereits Zugang zur neuen Option erhalten und konnten erfolgreich Audience Exclusions hinzufügen. Branchen-Expert*innen sprechen von einem „ganz neuen Universum an Zielgruppenmöglichkeiten“, das sich dadurch eröffnet. Endlich können irrelevante oder unerwünschte Käufersegmente gezielt von Shopping-Anzeigen ausgenommen werden – ein strategischer Vorteil, um Budgetverluste zu verringern und die Effizienz von Kampagnen zu steigern.

Die praktischen Anwendungsfälle sind vielfältig: Ein Fashion-Retailer könnte z.B. Bestandskundinnen ausschließen, die kürzlich gekauft haben, damit eine Neukunden-Promo wirklich nur frische Interessenten anspricht. Ebenso kann ein Shop unerwünschte Segmente filtern – etwa Schnäppchenjäger oder bestimmte demografische Gruppen -, wenn das Angebot nicht zu ihnen passt. Ein Beispiel: Bewerben Sie eine exklusive Premium-Kollektion, könnten Sie Preis-sensible Zielgruppen ausschließen, die voraussichtlich nicht kaufen würden. Umgekehrt ließen sich auch bereits konvertierte Nutzer ausschließen, damit sie nicht wieder mit der gleichen Anzeige bespielt werden (Stichwort: Budgetverschwendung vermeiden). Diese neue Feinsteuerung erlaubt es Ihnen, Streuverluste zu minimieren und die Relevanz Ihrer Shopping-Anzeigen deutlich zu erhöhen.

Wichtig: Die Zielgruppen-Ausschlussfunktion in Shopping wird von Google offenbar schrittweise ausgerollt. Es kann sein, dass nicht alle Accounts sie sofort sehen – einige Werbetreibende berichteten, dass die Option noch fehlt. Behalten Sie also Ihr Google-Ads-Konto im Auge und prüfen Sie regelmäßig die Einstellungen Ihrer Shopping-Kampagnen. Unser Tipp: Sobald verfügbar, sollten Performance-Marketer im E-Commerce diese Funktion testen. Besonders Händler mit breiter Zielgruppe oder hohem Streuverlust in Shopping-Kampagnen werden vom Ausschließen unwichtiger Segmente profitieren. Auch D2C-Marken, die gezielt Neukunden ansprechen wollen, können so ihre Bestandskunden aus Neukundenkampagnen herausnehmen, um Überschneidungen zu vermeiden. Insgesamt bietet die Neuerung eine strategische Chance, Shopping-Budgets gezielter einzusetzen und die Conversion-Rates zu verbessern, da nur noch relevante Nutzer angesprochen werden.

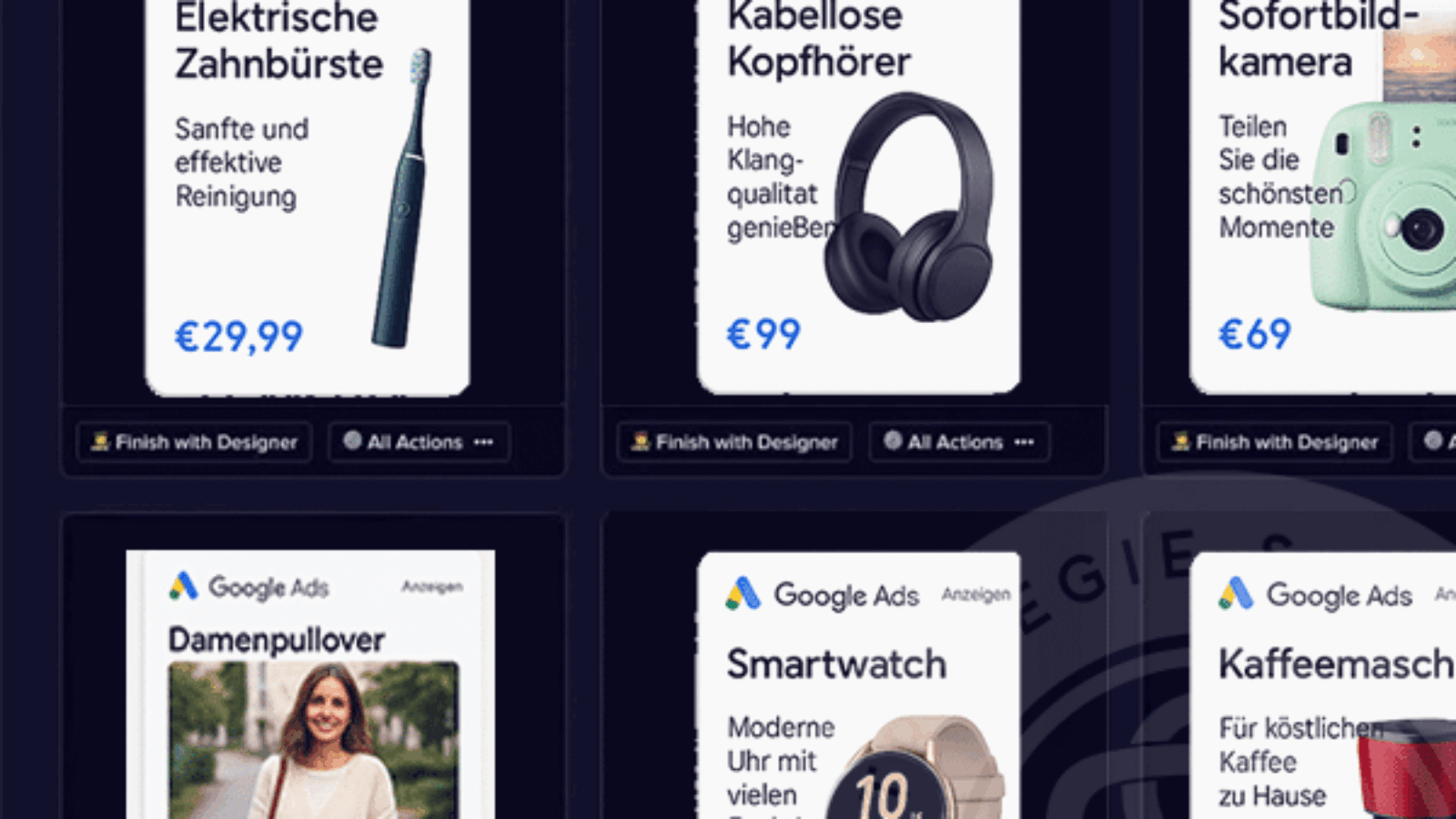

Loyalty-Goal: Kundenbindung als Kampagnenziel integrieren

Personalisierte Shopping-Anzeige mit Mitgliederrabatt: Loyalen Sephora-Kunden wird direkt ein reduzierter Preis („Member offer“) angezeigt – ein Beispiel für Googles neue Loyalty-Integration.Google macht Kundenbindung jetzt zu einem zentralen Bestandteil von Ads und Merchant Center. Studien zeigen, dass über 60 % der Konsumenten personalisierte Treueprogramme als besonders attraktiv empfinden. Darauf reagiert Google mit neuen Loyalty-Features: Händler können künftig Mitgliedervorteile wie exklusive Rabatte für Stammkunden oder Gratis-Versand direkt in ihren Produkt-Listings auf Google präsentieren. Konkret lassen sich im Merchant Center nun Mitglieds-Preise und Versandvergünstigungen hinterlegen, die sowohl in unbezahlten Ergebnissen als auch in Shopping-Anzeigen als „Member Offer“ ausgewiesen werden. So erkennen angemeldete Loyalty-Kunden sofort, welche Vorteile sie erhalten – was die Klickrate und Kundenbindung deutlich erhöhen kann. Ein frühes Beispiel: Sephora USA nutzt solche personalisierten Loyalty-Anzeigen bereits und verzeichnete einen Anstieg der Klickrate um 20 %, wenn loyale Kunden spezielle Preisnachlässe entsprechend ihrem Mitgliedsstatus angezeigt bekamen. Das zeigt, welches Potenzial in der Verbindung von Treueprogrammen und Werbeanzeigen steckt.

Den Kern der Neuerungen bildet das neue Loyalty-Kampagnenziel (auf Englisch “loyalty goal”) innerhalb von Google Ads. Dieses Ziel ermöglicht es, Kampagnen gezielt auf höchste Kundenwerte auszurichten. Einfach gesagt: Google optimiert Ihr Budget und Ihre Gebote dann bevorzugt auf Kunden mit hoher Loyalität und hohem Lifetime Value, anstatt rein auf kurzfristige Conversions. Für Händler mit einem bestehenden Treueprogramm – ob Fashion-Retailer mit VIP-Club, Beauty-Marke mit Punkte-System oder D2C-Brand mit Stammkunden-Community – ist das enorm wertvoll. Die Automatisierung im Hintergrund versucht, diejenigen Nutzer zu identifizieren und stärker anzusprechen, die wahrscheinlich wiederholt kaufen oder mehr Wert pro Kunde bringen. So fließt Ihr Anzeigenbudget vermehrt in hochwertige Bestandskunden, die langfristig profitabler sind. Google selbst betont, dass dieses Loyalty-Ziel Händlern hilft, Budgets auf ihre wertvollsten Käufer zu optimieren, Gebote passgenau zu steuern und so einen höheren Customer Lifetime Value zu erzielen.

Strategisch betrachtet verwandelt Google Ads sich damit ein Stück weit vom reinen Akquisitions-Kanal zum Instrument der Kundenbindung. Indem Mitglieds-Vorteile direkt in der Suche und in Shopping-Anzeigen ausgespielt werden, steigt die Interaktion der wertvollsten Bestandskunden und Werbetreibende können ihr Budget gezielt in Loyalty statt nur in Einmalkäufe investieren. Oder wie es Branchenbeobachter formulieren: Die Integration von Treueprogrammen in Ads erlaubt es Händlern, „ihre Loyalty-Programme direkt mit der Anzeigen-Performance zu verknüpfen – und sich einen größeren Anteil am Geldbeutel der bestehenden Kunden zu sichern“. Für viele Retail-Marketer eröffnen sich hier neue Möglichkeiten, Kundenlebenszeitwert (CLV) als KPI ins Zentrum zu rücken, anstatt ausschließlich auf den sofortigen Verkauf abzuzielen.

Wer sollte das Loyalty-Ziel nutzen? Vor allem Händler mit ausgeprägten Loyalty-Programmen oder hohem Stammkundenanteil. Beispielsweise können Mode- und Beauty-Brands mit VIP-Programmen ihre Werbekampagnen automatisch auf Wiederkäufer optimieren lassen. Aber auch kleinere Online-Shops, die Kundenbindungsmaßnahmen (wie Rabatte für Newsletter-Abonnenten oder Punkte-Systeme) anbieten, sollten testen, diese direkt in Google zu integrieren. Der Mehrwert liegt darin, dass Treuekunden gezielt mit passenden Botschaften angesprochen werden – etwa ein Premium-Kunde sieht in der Anzeige sofort seinen persönlichen Rabatt -, was die Wahrscheinlichkeit erneuter Käufe erhöht. Zudem können Neukundenkampagnen und Bestandskundenkampagnen in Google Ads künftig unterschiedlich optimiert werden, um beiden Zielen gerecht zu werden. Händler, die noch kein Loyalty-Programm haben, könnten diesen Impuls nutzen, um über Kundenbindungs-Initiativen nachzudenken – Google schafft nun die Infrastruktur, diese auch werblich auszuspielen.

Neue Funktionen gezielt testen

Die neuen Google-Ads-Features bieten Online-Händlern frische Hebel, um ihre Kampagnen zielgenauer und effizienter zu machen. Performance Max wird durch den kontoweiten Bericht deutlich transparenter – insbesondere Werbetreibende mit vielen parallelen Kampagnen sollten diese Übersicht nutzen, um Budget und Gebote strategisch zwischen Kampagnen umzuschichten. Shopping-Kampagnen erhalten durch die Zielgruppenausschlüsse ein Upgrade in Sachen Kontrolle: E-Commerce-Manager, die bisher mit Streuverlusten oder unerwünschten Klicks zu kämpfen hatten, können jetzt gezielt gegensteuern. Hier lohnt sich ein Test für jedes Team mit größeren Shopping-Budgets – die Effizienzgewinne durch das Ausschließen unwirtschaftlicher Klicks können erheblich sein. Und das neue Loyalty-Ziel in Google Ads sollten all jene Händler ausprobieren, die über loyale Bestandskundschaft verfügen oder ein Treueprogramm betreiben. Für sie steckt in der automatisierten Ausrichtung auf Stammkunden eine große Chance, Lifetime Value und Retention zu steigern, ohne manuell komplexe Kampagnen aufsetzen zu müssen.

Zusammengefasst empfehlen wir: Jetzt handeln und experimentieren. Priorisieren Sie die neuen Funktionen je nach Relevanz für Ihr Geschäft:

1. PMax-Reporting aktiv nutzen: Schauen Sie sich die kanalübergreifenden Daten Ihrer Performance Max Kampagnen an. Identifizieren Sie dort Gewinner-Kampagnen und Trends, und schichten Sie Budgets entsprechend um, um das Optimum herauszuholen.

2. Shopping-Zielgruppen prüfen: Sobald verfügbar, setzen Sie Ausschlüsse in Shopping-Kampagnen ein. Entfernen Sie z.B. „Käufer der letzten 30 Tage“ aus generischen Kampagnen, um Überschneidungen mit Ihren Retargeting-Aktivitäten zu vermeiden. Testen Sie verschiedene Ausschluss-Listen (z.B. nach Kundentyp oder Interessen), um die Impact auf Ihre Conversion-Kosten zu messen.

3. Loyalty-Integration testen: Falls Sie ein Loyalty- oder VIP-Programm haben, verknüpfen Sie es mit Google. Richten Sie das Loyalty-Kampagnenziel ein und überwachen Sie, wie sich Ihre ROAS und CLV-Kennzahlen entwickeln, wenn Google auf Ihre Top-Kunden optimiert. Nutzen Sie die Möglichkeit, Mitgliedervorteile sichtbar in Anzeigen zu machen – das hebt Sie von Wettbewerbern ab und belohnt Ihre treuesten Kunden.

Abschließend lässt sich sagen:

Gezieltere Zielgruppensteuerung, bessere kanalübergreifende Insights und integrierte Kundenbindungs-Optimierung – diese Updates geben Advertisern neue strategische Werkzeuge an die Hand. Wer frühzeitig testet und lernt, verschafft sich einen Vorsprung im umkämpften Online-Marketing. Die StrategieSchmiede steht Ihnen dabei gerne beratend zur Seite – sei es bei der feineren Segmentierung Ihrer Zielgruppen, der optimalen Kampagnenstruktur oder der datengetriebenen Optimierung Ihrer Performance-Advertising-Kampagnen. Gemeinsam können wir aus diesen neuen Google-Ads-Funktionen werteorientierte Strategien entwickeln, die Ihr E-Commerce-Marketing nachhaltig voranbringen.