Stell dir vor, du suchst künftig nicht mehr über klassische Suchergebnisse, sondern erhältst direkte Antworten von einer KI. Wird dein Content dann überhaupt noch gefunden? In diesem Artikel erfährst du, warum traditionelle Backlinks an Bedeutung verlieren und stattdessen LLM-Credibility – also KI-Vertrauenswürdigkeit – zum neuen Erfolgsfaktor wird. Du lernst, wie KI-Suchmaschinen wie Perplexity Inhalte ranken, was KI-Vertrauenssignale sind und wie du deine SEO-Strategie anpasst, um auch im Zeitalter der KI-Suche sichtbar zu bleiben.

KI-Suchmaschinen ändern die Spielregeln

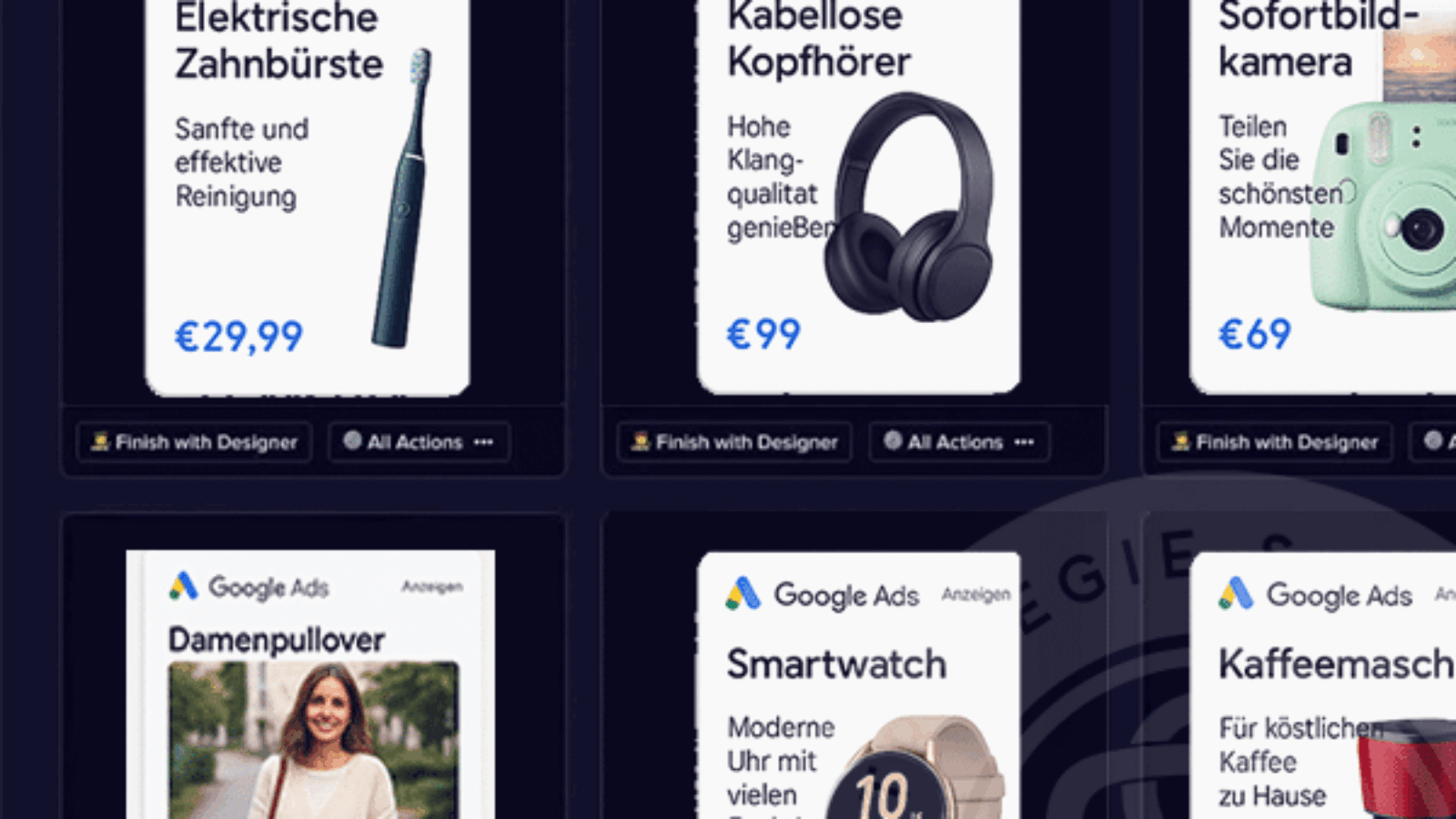

Perplexity.ai und autoritative Domains: Aktuelle Analysen zeigen, dass KI-basierte Suchmaschinen Inhalte anders bewerten als Google. So wurde bei Perplexity.ai festgestellt, dass diese KI gezielt autoritative Domains bevorzugt.

Was heißt das? Inhalte von oder mit Bezug zu vertrauenswürdigen Plattformen wie Amazon, GitHub, LinkedIn oder Coursera erhalten dort einen automatischen Vertrauensbonus – vergleichbar mit einer händischen Kuratierung durch einen erfahrenen Redakteur.

Für dich bedeutet das: Content, der auf solchen Top-Plattformen veröffentlicht wird oder deren Daten einbindet, startet mit einem Vorteil. Ein Beispiel: Zitierst du in deinem Artikel Daten aus einem aktuellen Coursera-Report oder hostest ein Projekt auf GitHub, schenkt Perplexity diesem Inhalt von vornherein mehr Vertrauen.

Qualität vor Quantität: KI-Suchsysteme setzen stärker auf Inhaltsqualität und Relevanz statt auf oberflächliche Signale. Perplexity etwa filtert seine Suchergebnisse in mehreren Stufen: Nach einer ersten Suche wird mit Machine-Learning-Modellen knallhart aussortiert. Erfüllen zu wenige Ergebnisse bestimmte Qualitätskriterien, werden sie komplett verworfen. Die Botschaft ist klar: Keyword-Stuffing oder bloßes Matchen von Suchbegriffen reicht nicht mehr aus. Dein Content muss echt hilfreich und thematisch autoritativ sein, um die KI-Filter zu passieren. Die Topical Authority – also deine thematische Expertise – rückt damit in den Vordergrund.

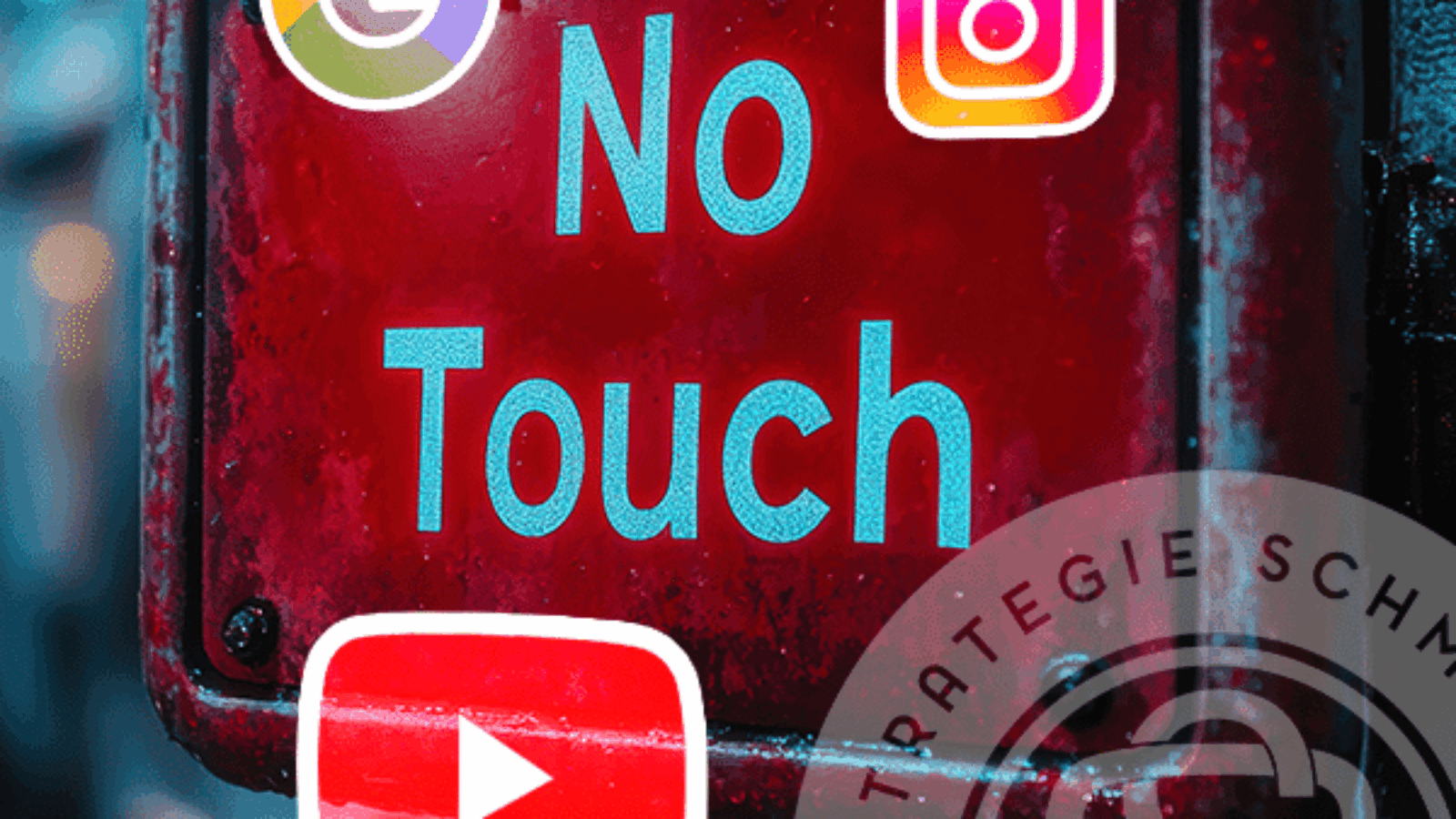

Nutzer- und Trend-Signale zählen: KI-Suchmaschinen blicken auch darauf, wie Inhalte performen und was gerade angesagt ist. So hat der Forscher Yesilyurt herausgefunden, dass Perplexity plattformübergreifende Trends nutzt: YouTube-Titel, die exakt zu trendenden Perplexity-Suchanfragen passen, erhalten auf beiden Plattformen einen Sichtbarkeits-Boost. Mit anderen Worten, wenn auf Perplexity eine Frage plötzlich sehr oft gestellt wird und es ein YouTube-Video mit genau diesem Titel gibt, rankt dieses Video besser – in Perplexity und auf YouTube. Die KI nutzt YouTube quasi als Trendbarometer.

Für Content-Ersteller heißt das: Timing wird wichtiger. Wer blitzschnell auf neue Trends reagiert und passenden Content erstellt, wird belohnt. Stell dir vor, ein neues KI-Tool geht viral und viele fragen Perplexity danach – wenn du sofort ein YouTube-Video mit dem Titel des Trend-Themas veröffentlichst, steigert das deine Chancen auf Top-Rankings erheblich.

LLM-Credibility: Warum Vertrauenswürdigkeit wichtiger ist als Backlinks

Früher galten Backlinks (Verlinkungen von anderen Webseiten auf deine) als der Königsweg zu besseren Google-Rankings. Doch in KI-gesteuerten Suchsystemen reicht klassisches Linkbuilding allein nicht mehr aus.

LLM-Credibility bedeutet: Deine Inhalte müssen für Large Language Models (LLMs) nachweislich glaubwürdig, relevant und KI-freundlich aufbereitet sein. Statt nur zu zählen, wer auf dich linkt, fragt die KI: Ist dieser Inhalt vertrauenswürdig genug, um ihn als Antwort auszugeben?

KI-Vertrauenssignale verstehen: LLMs „denken“ anders als Suchalgorithmen. Sie priorisieren verlässliche, autoritative Quellen und prüfen die Glaubwürdigkeit von Informationen, indem sie verschiedene Datenquellen abgleichen. Das heißt, sie schauen z.B., ob deine Angaben mit denen in hochangesehenen Publikationen oder Datenbanken übereinstimmen. Widersprichst du gängigen Fakten oder zeigst inkonsistente Daten, wird dein Content aussortiert. Ein einmaliger Fehler kann deinen Ruf bei der KI beschädigen – Konsistenz und Genauigkeit sind daher essenziell.

Strukturell KI-geeigneter Content: Wichtig ist auch, wie du deine Inhalte präsentierst. LLMs verarbeiten strukturierte Informationen besonders effizient. Fehlen z.B. Schema-Markups, klare Überschriften oder andere Strukturierungshilfen, kann es passieren, dass die KI die Infos deiner Konkurrenz vorzieht, die besser aufbereitet sind. Deine Inhalte sollten also nicht nur inhaltlich stimmen, sondern auch technisch gut lesbar für Maschinen sein – von Schema.org-Daten bis zu klar gegliederten Absätzen.

Backlinks bleiben hilfreich, aber anders: Backlinks sind nicht völlig wertlos geworden – doch es zählt mehr denn je die Qualität statt Quantität. LLMs “denken” quasi: Nicht jeder Link ist gleich viel wert. Ein Backlink von einer bereits als zuverlässig bekannten Quelle (z.B. ein Zitat in einem Forbes-Artikel) ist Gold wert, während 100 Links von unbekannten Blogs kaum ins Gewicht fallen. Studien zeigen, dass LLMs Quellen bevorzugen, die sie schon aus ihrem Training als vertrauenswürdig kennen. Deshalb ist es strategisch sinnvoller, Inhalte und PR so auszurichten, dass renommierte Seiten dich erwähnen, anstatt wahllos Links zu sammeln. Überleg mal: Ein einziger Link von einem Regierungsbericht oder einer Uni-Studie, die in KI-Trainingsdaten vorkommt, kann mehr für deine KI-Sichtbarkeit tun als dutzende Webkatalog-Einträge.

Trendsignale nutzen: Warum Tempo und Relevanz entscheidend sind

In der KI-Suche gewinnt ein oft unterschätzter Faktor an Bedeutung: Aktualität und Trend-Relevanz. KI-Systeme wie Perplexity beziehen aktiv Trendsignale in ihr Ranking ein. Das heißt, sie erkennen, welche Themen gerade an Fahrt gewinnen, und passen die Ergebnisanzeige entsprechend an.

Für dich als Content-Verantwortliche(n) bedeutet das: Um relevant zu bleiben, musst du ein gutes Gespür für Trends entwickeln und schnell handeln.

Cross-Plattform-Trends im Blick: Wie bereits erwähnt, beobachtet Perplexity z.B. die Überschneidung mit YouTube-Trends. Wenn auf YouTube bestimmte Fragen oder Themen boomen, nimmt die KI das wahr. Und nicht nur YouTube: Man kann davon ausgehen, dass ähnliche Mechanismen auch andere Plattformen betreffen (etwa Reddit-Diskussionen oder LinkedIn-Trending Topics).

Ein konkretes Beispiel: Stell dir vor, das Thema „KI-gestützte Projektplanung“ geht auf YouTube durch die Decke. Wenn du dazu fix einen Blog-Artikel und ein Video mit passendem Titel veröffentlichst, erkennt die KI dich als schnellen First Mover. Inhalte, die genau den Nerv eines aktuellen Hypes treffen, werden bevorzugt angezeigt – die KI bewertet sie als besonders relevant, weil sie das Interesse der Nutzer widerspiegeln.

Zeitfenster nutzen: Trend-Content hat allerdings ein Verfallsdatum. KI-Suchmaschinen scheinen neuen Inhalten zunächst eine Chance zu geben, verlieren aber schnell das Interesse, wenn die Nutzerresonanz ausbleibt. Daher ist es wichtig, neue Inhalte gerade in den ersten Stunden und Tagen aktiv zu pushen. Schaffst du es, direkt nach Veröffentlichung Klicks und Engagement zu generieren, erhöht das die langfristige Sichtbarkeit erheblich. Im Grunde ist es wie bei Social Media Trends: Was in den ersten 24 Stunden keinen Schwung bekommt, verschwindet rasch im Nirvana. Plane also für Trend-Themen eine explosive

Anfangsverteilung: Teile neuen Content sofort über Newsletter, Social Media und Communities, um der KI positive Nutzersignale zu senden.

Welche Inhalte jetzt gefragt sind

Angesichts dieser veränderten Spielregeln stellt sich die Frage: Was für Content solltest du jetzt erstellen, damit KI-Suchsysteme dich lieben? Hier ein paar Strategien, mit konkreten Beispielen:

- Datengetriebene Deep Dives: Flache 08/15-Blogposts reichen nicht mehr. KI-Modelle bevorzugen primärforschungsbasierte, datenreiche Inhalte – also z.B. eigene Umfragen, Studien, ausführliche How-tos mit harten Fakten. Beispiel: Anstatt eines oberflächlichen Artikels „5 SEO-Tipps“ könntest du eine Mini-Studie veröffentlichen: „Wie 100 deutsche KMUs ihre SEO-Budgets 2025 einsetzen – Auswertung und Trends“. Solche Inhalte mit einzigartigen Daten und tiefer Analyse werden von KIs eher als vertrauenswürdig erkannt und möglicherweise zitiert.

- Struktur und Übersicht: Bereite Inhalte KI-freundlich auf. Nutze Zwischenüberschriften, Aufzählungen, Grafiken und Schema-Markup, wo es passt. Ein klar strukturiertes Tutorial (z.B. mit Schritt-für-Schritt-Liste und FAQ-Abschnitt) ist nicht nur für Leser hilfreich, sondern erleichtert es einer KI, den Inhalt zu verstehen. Beispiel: Du schreibst einen Ratgeber „LLM in Unternehmensprozessen einsetzen“. Gliedere ihn sauber in Abschnitte (Definition, Einsatzgebiete, Beispiele, Fazit) und verwende strukturierte Datenauszeichnungen für Begriffe oder How-To-Schritte. So kann ein KI-System die Inhalte leichter verarbeiten – und wird deinen Artikel eher als nützliche Antwort auswählen.

- Expertise zeigen (E-E-A-T 2.0): Was Google mit Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit (E-A-T) vorgibt, gilt für KIs noch stärker. Stelle sicher, dass deine Inhalte fachlich fundiert sind. Bette Zitate von Experten, Quellen und Belege ein. Eine KI bewertet Content höher, der auf verlässlichen Informationen basiert. Beispiel: In einem Blogpost über LLM-Credibility könntest du Aussagen eines KI-Forschers oder aktuelle Statistiken aus einem Branchenreport (z.B. MIT Tech Review) einbauen – dadurch signalisierst du: Dieser Inhalt ist kein Meinungsblog, sondern gut recherchiert. LLMs gewichten solche Referenzen hoch.

- Content-Formate diversifizieren: Denk über reinen Text hinaus. Multimediale Inhalte können dir Sichtbarkeit verschaffen, vor allem wenn sie auf verschiedenen Plattformen stattfinden. Ein Whitepaper auf deiner Website ist gut – ein begleitendes YouTube-Video oder ein LinkedIn-Artikel dazu ist besser. Wie wir gesehen haben, spielen Plattformen wie YouTube oder LinkedIn in der KI-Auswahl eine Rolle. Beispiel: Wenn du eine ausführliche Anleitung als Blog veröffentlichst, erstelle zusätzlich eine Infografik oder ein kurzes Erklärvideo und teile es auf LinkedIn. Du erhöhst so die Wahrscheinlichkeit, dass KIs irgendwo über deine Expertise stolpern, sei es als Video-Citation oder als Textquelle.

- Aktualität & Evergreen-Mix: Finde eine Balance zwischen trendigen Inhalten und Evergreen-Content. Trend-Pieces holen dich ins aktuelle Gespräch (und bringen frische KI-Anfragen auf dich), während Evergreen-Content deine langfristige Reputationsstruktur stärkt. Ein solides Grundlagenstück (z.B. „Die Architektur von Perplexity.ai einfach erklärt“) positioniert dich als Knowledge Base im Hintergrund, während schnelle News oder Trend-Posts dich relevant und sichtbar halten. Wichtig: Halte Evergreen-Artikel aktuell – KI-Suchen bevorzugen oft neueste Infos, also schaden regelmäßige Updates nie.

Vertrauensquellen strategisch einbinden

Wie kannst du die Erkenntnis umsetzen, dass KI-Systeme gewisse Quellen bevorzugen? Die Antwort: Mach diese Vertrauensquellen zum Teil deiner Content-Strategie.

- Partnerschaften mit Top-Domains: Überlege, wie du Bezüge zu den als autoritativ geltenden Plattformen herstellen kannst. Könntest du Gastbeiträge auf LinkedIn veröffentlichen oder in einem Coursera-Kurs als Experte auftreten? Vielleicht lässt sich deine Software als GitHub-Repository teilen oder du veröffentlichst einen Fachartikel im Amazon-Developer-Blog. Solche Platzierungen sorgen dafür, dass dein Know-how in Verbindung mit starken Domains auftaucht – was dir laut Analyse einen algorithmischen Vorteil verschafft.

- Zitiere anerkannte Quellen: Nutze vertrauenswürdige Datenquellen aktiv in deinen Inhalten. Ein KI-System erkennt, woher deine Fakten stammen. Wenn du z.B. sagst „laut Statistisches Bundesamt (Destatis) liegt X bei Y“, untermauert das deine Aussage. Das Prinzip ähnelt klassischem Linkbait, nur dass du statt SEO-Backlinks KI-Vertrauen einsammelst. Die KI liest mit: “Ah, dieser Inhalt stützt sich auf Daten von Destatis – klingt glaubwürdig.” Besonders hilfreich sind Quellen, von denen bekannt ist, dass sie im Training der KI-Modelle vorkommen (etwa Wikipedia, OECD-Berichte, renommierte Fachjournale).

- Eigene Daten & Studien als Quelle: Noch besser als fremde Quellen zu zitieren ist, selbst zur Quelle zu werden. Veröffentliche eigene Studien oder Umfragen, die von anderen zitiert werden. Wenn deine Daten in einem Branchenreport oder auf einer großen Newsseite landen, tauchst du automatisch im „Kanon“ der KI auf. Das zahlt auf dein Konto der LLM-Credibility ein. Ein praktischer Ansatz ist Digital PR: Biete Journalisten exklusive Insights oder Datensätze an. Schaffst du es z.B., mit einer eigenen Statistik in die Wired oder TechCrunch zu kommen, ist das für KI-Suchmaschinen wie ein Vertrauenssiegel.

- Multi-Plattform-Präsenz: Baue deine Reputation plattformübergreifend auf. Ein Blog allein ist gut, aber eine Plattform-Reputation entsteht, wenn du auf mehreren Bühnen glänzt. LinkedIn-Artikel, Gastbeiträge in bekannten Magazinen, ein Wikipedia-Eintrag über dein Unternehmen, ein aktiver GitHub-Account (für Tech-Themen) – all das formt eine Reputationsstruktur, die KIs wahrnehmen. Sie erkennen: „Diese Quelle ist überall gut bewertet und präsent – also vermutlich vertrauenswürdig.“ Besonders LLMs, die auf umfangreichen Datensätzen trainiert sind, stoßen so an verschiedenen Stellen immer wieder auf deinen Namen oder Brand. Das steigert die Chance, dass sie dich in Antworten berücksichtigen.

Nutzersignale und Plattform-Reputation: Mehr als nur Inhalte

Nicht nur was du publizierst, sondern auch wie es vom Publikum aufgenommen wird, beeinflusst deine Sichtbarkeit in KI-Suchmaschinen. Nutzergenerierte Signale – also das Verhalten und Feedback deiner Leser/Zuschauer – spielen in KI-Rankings eine zunehmende Rolle.

Early Engagement ist King: Wie bereits angesprochen, messen KI-Systeme genau, ob dein Content sofort Anklang findet. Hohe Klickraten und positive Interaktionen in den ersten Stunden wirken wie ein Turbo fürs Ranking. Sorge also dafür, dass frischer Content gleich zündet. Das kann durch Social-Media-Promotion, E-Mail-Verteiler oder auch interne Empfehlungssysteme geschehen.

Ein praktischer Tipp: Wenn du einen neuen Blogpost veröffentlichst, pinne ihn direkt auf der Startseite, teile ihn in relevanten LinkedIn-Gruppen oder bitte einige Kolleg:innen, ihn gleich zu kommentieren/teilen. Jede Frühzündung signalisiert der KI: Hier passiert was – scheint relevant zu sein!.

User-Feedback und Content-Lebenszyklus: KI-Suchsysteme lernen aus Nutzerfeedback. Wenn Inhalte häufig als hilfreich bewertet oder lange gelesen werden, steigen sie im Kurs. Im Gegenzug können negative Signale wie schnelles Abspringen, „Nicht hilfreich“-Feedback oder doppelte Inhalte dafür sorgen, dass Content abgestraft wird. Achte daher auf die Qualität und Einzigartigkeit deiner Inhalte: Lieber einen exzellenten Guide veröffentlichen als drei mittelmäßige Artikel zum selben Thema, die am Ende nur als redundanter Ballast wirken. Zudem lohnt es sich, ältere Inhalte, die an Relevanz verlieren, entweder zu aktualisieren oder zugunsten frischerer Beiträge aus dem Verkehr zu ziehen (Stichwort: Content Pruning), um der KI keine veralteten Infos zu präsentieren.

Plattform-Reputation zählt: Abschließend dürfen wir den Faktor Domain- und Plattformautorität nicht vergessen. Deine eigene Website profitiert von einer langen, konsistent hochwertigen Historie – KI-Modelle bevorzugen Quellen mit Track Record. Ein neuer Blog hat es entsprechend schwerer, sich einen Namen zu machen. Hier kannst du gegensteuern, indem du zunächst auf bereits etablierten Plattformen publizierst (wie Medium, LinkedIn, renommierte Fachblogs), um deinen Namen bzw. Marke aufzubauen. Gleichzeitig solltest du deine eigene Seite technisch sauber halten (Security, schnelle Ladezeiten, keine Spam-Elemente), denn alles, was Vertrauen untergräbt (z.B. widersprüchliche Informationen oder unseriöse Werbung), kann die KI misstrauisch machen. Denk daran: Eine KI „besucht“ deine Seite zwar nicht wie ein echter Nutzer, aber sie zieht genug Signale aus dem, was im Web über dich und von dir vorhanden ist.

Fazit: Handlungsempfehlungen für deine KI-SEO-Strategie

- Fokus auf Vertrauenssignale: Steigere deine LLM-Credibility, indem du Inhalte mit hoher Qualität, echten Daten und Expertenwissen lieferst. Priorisiere Vertrauenswürdigkeit vor reiner Keyword-Optimierung – KI belohnt echte Autorität.

- Autoritative Präsenz aufbauen: Platziere Content dort, wo KI-Systeme hinschauen. Sei präsent auf hochautoritativen Plattformen (LinkedIn, YouTube, GitHub etc.) und arbeite daran, von bestehenden Top-Quellen zitiert zu werden. Ein starker Mention in einer renommierten Publikation schlägt 100 Low-Quality-Backlinks.

- Trend-Radar einsetzen: Integriere Trendbeobachtung in deinen Workflow. Nutze Tools oder KI-Suchfunktionen, um aufkommende Fragen/Topics früh zu erkennen, und erstelle schnell passenden Content. Geschwindigkeit + Relevanz = Ranking-Vorteil.

- Content für KI optimieren: Strukturiere deine Inhalte klar und nutze Schema-Markup, damit KI-Modelle wichtige Infos sofort erkennen. Biete tiefe Einblicke statt oberflächlicher Masse. Aktualisiere regelmäßig, um Content-Freshness zu gewährleisten.

- Nutzer einbinden: Fördere aktive Engagement-Signale. Animier Leser zum Klicken, Kommentieren und Teilen direkt nach Veröffentlichungen. Positive Nutzersignale und Verweildauer senden starke Qualitätssignale an KI-Systeme.

Am Ende des Tages bedeutet die Entwicklung Richtung KI-Suche: SEO wandelt sich zur GEO (Generative Experience Optimization). Es geht darum, für KI-generierte Antworten optimiert zu sein – mit Vertrauen, Relevanz und Präsenz als neuen Währungen. Wenn du diese Tipps beherzigst, bereitest du deine Inhalte optimal auf die Zukunft vor.

Und denk dran: Die StrategieSchmiede unterstützt dich gerne mit GEO- und KI-SEO-Beratung, damit du im Zeitalter der KI-Suchmaschinen immer einen strategischen Schritt voraus bist!